Una creencia extendida en el progresismo argentino es que la política y su ejercicio se iban a encargar de solucionar los problemas del país.

Rotas cadenas. Esa idea de política se la ha asociado a la democracia y desde la definición fundante de Raúl Alfonsín que con la democracia se iba a comer, a curar y a educar, se esperó mucho desde una forma particular de gobierno. Casi cuarenta años más tarde de la recuperación de la democracia, prácticamente nadie sigue creyendo en que la dirigencia política argentina tenga las herramientas o el interés genuino en un proyecto de país que genere el bienestar de la sociedad, y que sepa cómo producir simultáneamente riqueza y equidad.

Pero la dirigencia política no nació de un huevo y de alguna forma reproduce tanto los valores generales de la sociedad como las correlaciones de fuerzas, todo puesto bajo el paraguas del sistema representativo. La idea de representación siempre ha sido vaga, y no le quita ambigüedad que la palabra figure en el primer renglón del Preámbulo de la Constitución Nacional.

Adiós a la representación. Al menos se puede pensar la representación en tres sentidos:

Primero, en el plano sociológico, donde el representante sería similar al representado (por clase o estrato social), elemento desde el vamos refutado.

En segunda instancia, que la coincidencia se vincule a la ideología, es decir, un pacto que asegure la correspondencia de un conjunto de ideas desde la izquierda hasta la derecha, desde los conservadores hasta los progresistas, etcétera.

Un tercer sentido de orden territorial, más cercano al marco político de la construcción de la CN de 1953 que reflejaba tanto los triunfos militares de la guerra civil de las tropas de Mitre y Urquiza sobre Rosas y los caudillos federales como los pactos que habilitaron la unidad nacional que permitió que Argentina no fuera al menos cinco países (Uruguay es el contraejemplo).

Hoy esta simbología de la representación ha caído en saco roto, y por eso Guillermo O’Donnell pensó en su reemplazo. En 1994 publicaba un trabajo clave llamado Democracia delegativa. Allí explicaba que se trataba de una “nueva especie” de democracia, un vínculo de otro orden entre el pueblo y su dirigencia política. Para el autor era clave en la fase representativa el grado de institucionalización que poseían los sistemas estatales, que mediante la organización política debía reflejar tanto las ideas mayoritarias como minoritarias de un país, en este sentido se trataban de tramas pluralistas, mientras que en la era “delegacionista”, el pluralismo pasa a valer casi cero.

Gana, toma todo. La definición que realiza O’Donnell sobre las democracias delegativas es central: “Se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente”. Como se observa nítidamente, el esquema representativo (en principio) aseguraba unos principios de acción generados por los partidos políticos. En cambio, ahora se trata de darles a determinadas personas el poder de gobernar y que el gobernante haga lo que le plazca.

Pero como sigue tratándose de un modelo democrático el ejecutivo, existen otras instituciones (como la Justicia, el Congreso y los organismo de control) que para O’Donnel “constituyen estorbos que acompañan a las ventajas a nivel nacional e internacional de ser un presidente democráticamente elegido”.

El sistema delegativo va un paso más allá de un presidente omnímodo, sino que busca asegurar una autonomía total de la dirigencia política pasando a funcionar con un modelo de autorreproducción y que puede pasar a generar clanes familiares y modelos clientelares de intercambio con los votantes: dar cosas (dinero, objetos) a cambio de votos. No obstante, este modelo de delegación necesita ingentes recursos y genera conflictos con los sectores medios renuentes a ser parte de estos esquemas. El sistema de democracia delegativa funciona bien mientras haya recursos que lo sostengan; cuando no, aparecen cuestionamientos que pueden llegar a la impugnación total del sistema.

Esos raros peinados. La impugnación del sistema político hoy en el mundo y en Argentina viene de la mano de las expresiones de la ultraderecha. En Argentina, en particular, el convocante es Javier Milei. En muy poco tiempo, y a través de su encendido discurso economicista, se instaló en el centro de la discusión política. Se debe recordar que en un principio se había autoexcluido de la competencia electoral, hasta las elecciones pasadas y ahora se arroja directamente a la lucha por la presidencia. Una particularidad es que su mensaje se ha escuchado inseparable de sus componentes estilísticos, y esos mismos componentes hoy se han transformado en un obstáculo para su crecimiento en intención de voto. Sin embargo, se ha ganado la atención de los argentinos, que buscan explicar qué significa el fenómeno Milei.

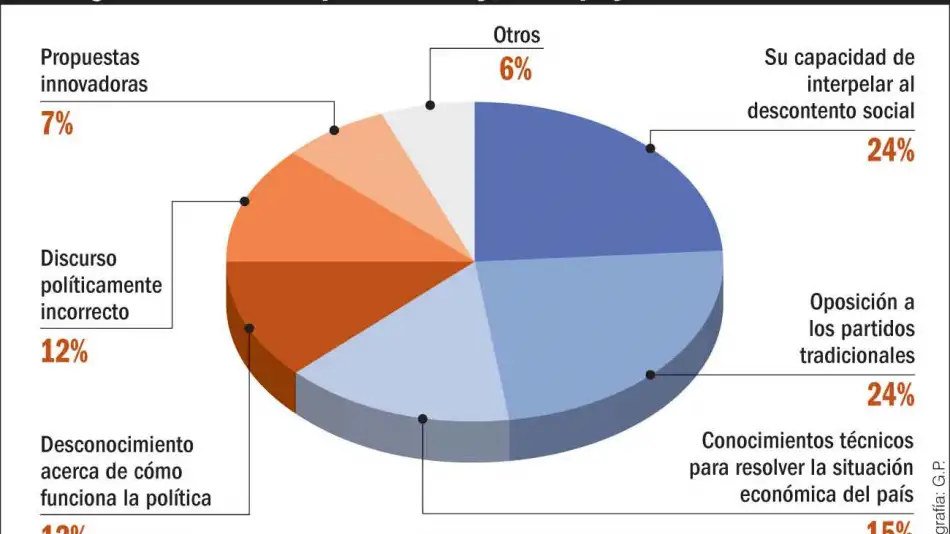

En ese sentido, se muestra el resultado de una pregunta realizada en una encuesta reciente de corte académico. Si bien no hay una respuesta única que sintetice el ascenso de Milei, dos categorías que suman el 48% se refieren a su capacidad de interpelar el descontento social y la oposición a los partidos tradicionales. Allí los conocimientos técnicos pasan a un plano secundario. Pero si su discurso contra la casta fue conscientemente planteado, su comunión con el descontento social es fruto de una contingencia y también abre las compuertas para que otros se lancen de lleno a posiciones extremas.

Pero en el marco de la misma encuesta se realizó otra pregunta que planteaba que bajo la hipótesis de que Javier Milei ganara las elecciones ejecutivas de 2023, ¿en qué medida podría llevar a cabo las propuestas de campaña, como, por ejemplo, la supresión total de la obra pública, la flexibilización del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, etcétera? Quienes expresaron que podría realizar esa agenda en su totalidad fueron apenas el 7,1% de los consultados, un 29,4% lacónicamente comentó que no podría hacer ninguna reforma, mientras el 54,5% comentó que algunas serían posibles, mientras que el resto se escudó en el salvador Ns/Nc. Nada es fácil.

Por Carlos De Angelis – Perfil