La reorganización de las embarcaciones desplegadas por Beijing en el Pacífico sur revela la vulnerabilidad regional ante una flota que opera con subsidios estatales, infracciones y apoyo logístico en puertos que antes no formaban parte de su ruta

Durante más de una década, la presencia de la flota pesquera china frente a las costas de Sudamérica ha dejado de ser estacional y se ha convertido en un fenómeno estructural que modifica rutas, actividades y equilibrios geopolíticos.

Lo que antes era un tránsito periódico de embarcaciones se transformó en una operación permanente respaldada por subsidios estatales, prácticas cuestionadas y un aumento sostenido del esfuerzo pesquero. Los datos, las imágenes satelitales y los testimonios de expertos revelan un patrón que recorre toda la región: China intensifica su presencia en el Pacífico sur, desplaza puertos tradicionales y encuentra en Chile un nuevo punto de apoyo, aún cuando parte de esa flota ha sido sancionada por pesca ilegal y abusos laborales.

El investigador y especialista en conservación marina Milko Schvartzman explica que este proceso se aceleró por una combinación de factores: la reducción de capacidades logísticas en puertos extranjeros, la implementación de controles más estrictos por parte de algunos gobiernos y la búsqueda de la flota china de puertos más permisivos.

Montevideo, por ejemplo, llegó a recibir más de 300 embarcaciones por año, convirtiéndose en uno de los principales centros de abastecimiento y reparación en el Atlántico sur. Pero un incendio en un dique seco limitó la capacidad de mantenimiento, y ese flujo se redujo a menos de la mitad. “Pasó de recibir más de 300 embarcaciones al año a unas 140 o 150”, señala Schvartzman en entrevista con Infobae. Ese retroceso coincidió con un incremento de rutas hacia el Pacífico, donde China buscaba alternativas.

El otro punto de quiebre ocurrió en Perú. En 2018, el país detectó pesqueros chinos realizando faena ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva. Desde entonces implementó restricciones, entre ellas la obligación de usar un sistema satelital provisto por el Estado peruano.

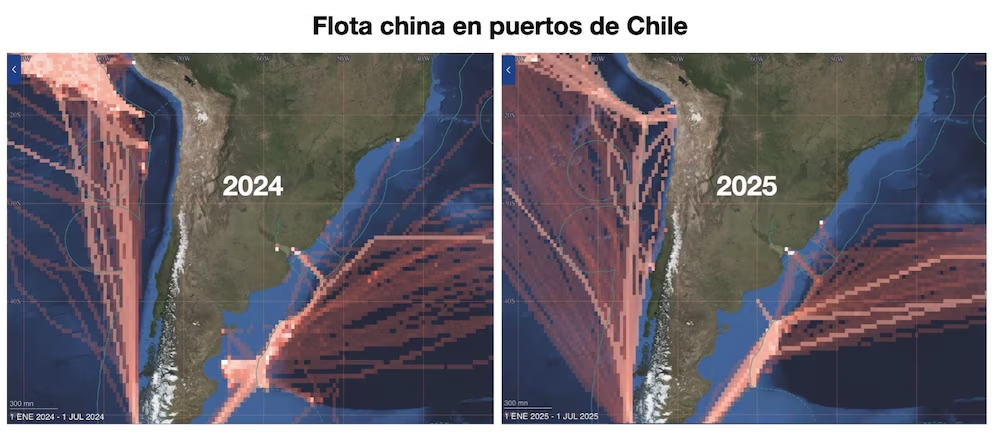

La flota china en los puertos de Chile. (Cortesía Milko Schvartzman)

China se negó a cumplir —rechaza cualquier mecanismo independiente que permita rastrear la posición de sus barcos— y la consecuencia fue inmediata: sus embarcaciones dejaron de utilizar puertos peruanos. Hubo una excepción en 2023, cuando más de 70 barcos ingresaron por razones declaradas de “fuerza mayor”, pero informes posteriores revelaron que no cumplían con los requisitos básicos de monitoreo. En 2024, Perú endureció nuevamente las reglas y cerró definitivamente la puerta a una flota que se resiste a la transparencia.

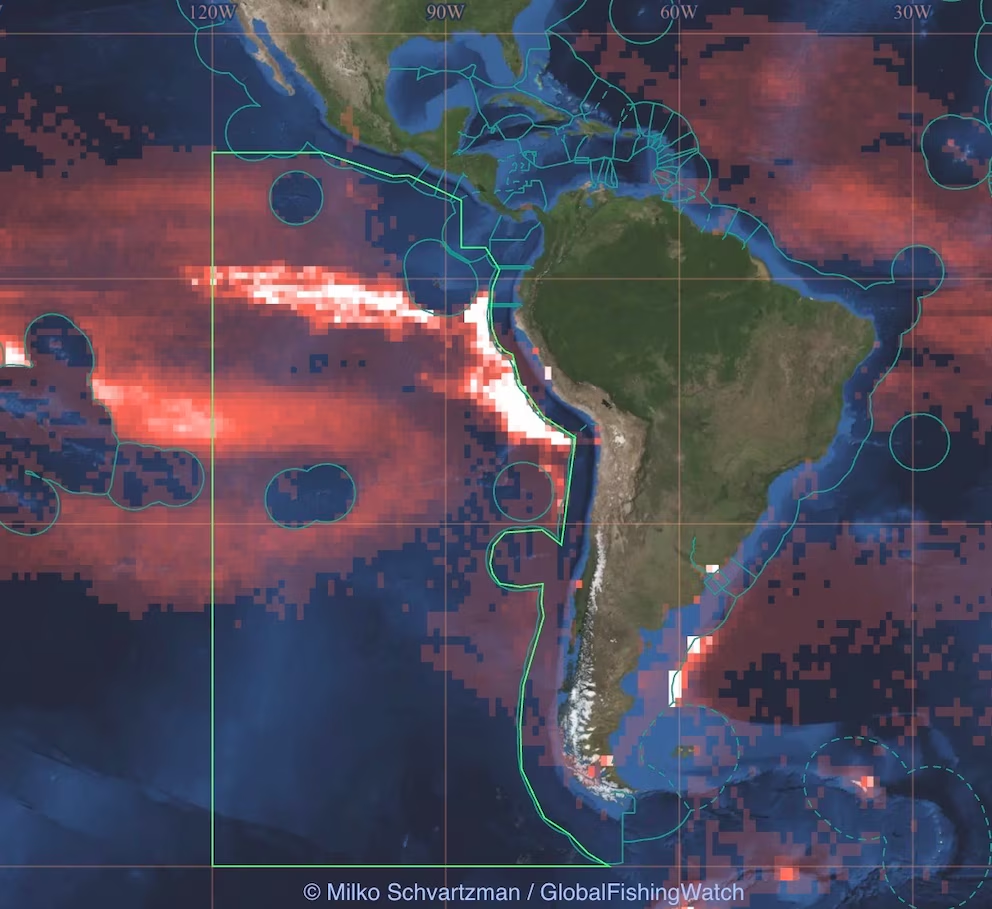

Las imágenes satelitales muestran el tamaño del fenómeno. Entre 2014 y 2020, las horas de esfuerzo pesquero de la flota china pasaron de 278.000 a más de 1,2 millones, según registros recopilados por organizaciones ambientales. Aunque las cifras fluctúan, la tendencia es clara: la operación es cada vez más intensa. Para Schvartzman, es un indicio de sobrepesca. “Cuando una especie disminuye, las embarcaciones necesitan navegar más horas, permanecer más tiempo en el mar y gastar más combustible para capturar lo mismo que antes”, explica. La depredación no es solo un riesgo ambiental: afecta directamente la disponibilidad de recursos para las flotas artesanales de la región.

Área analizada de presencia y actividad de flota china en Pacífico Sudoriental (Sudeste). (Cortesía de Milko Schvartzman)

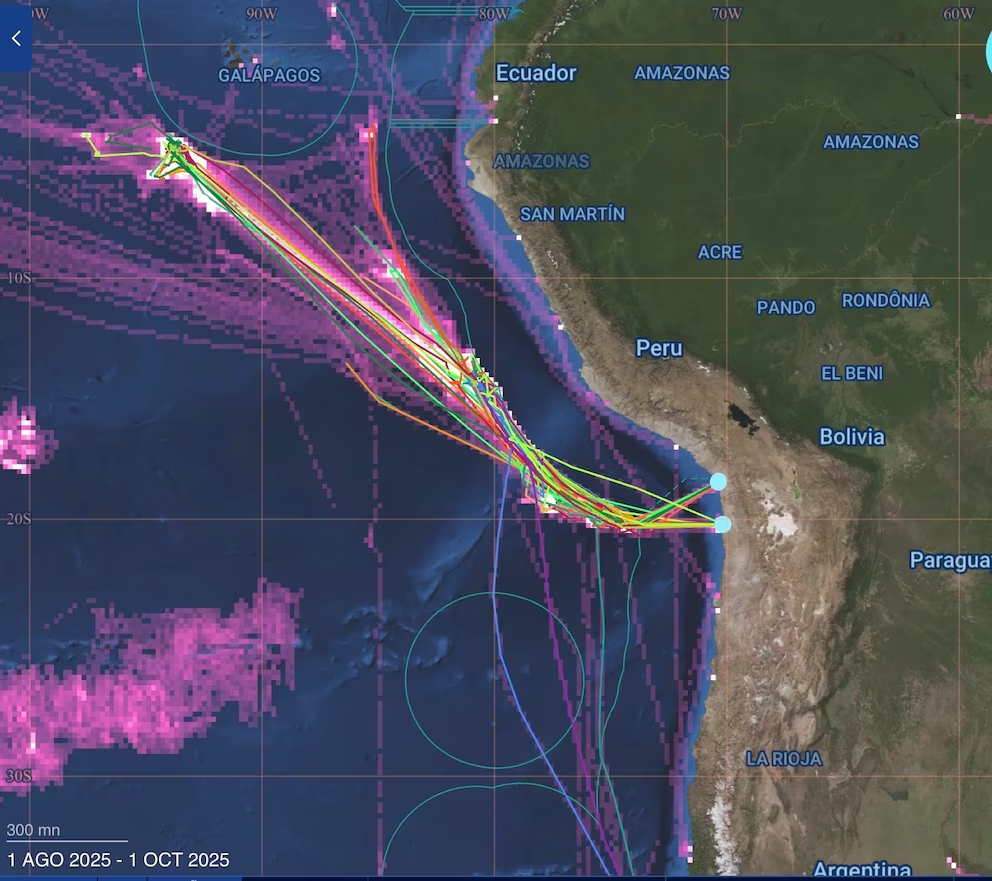

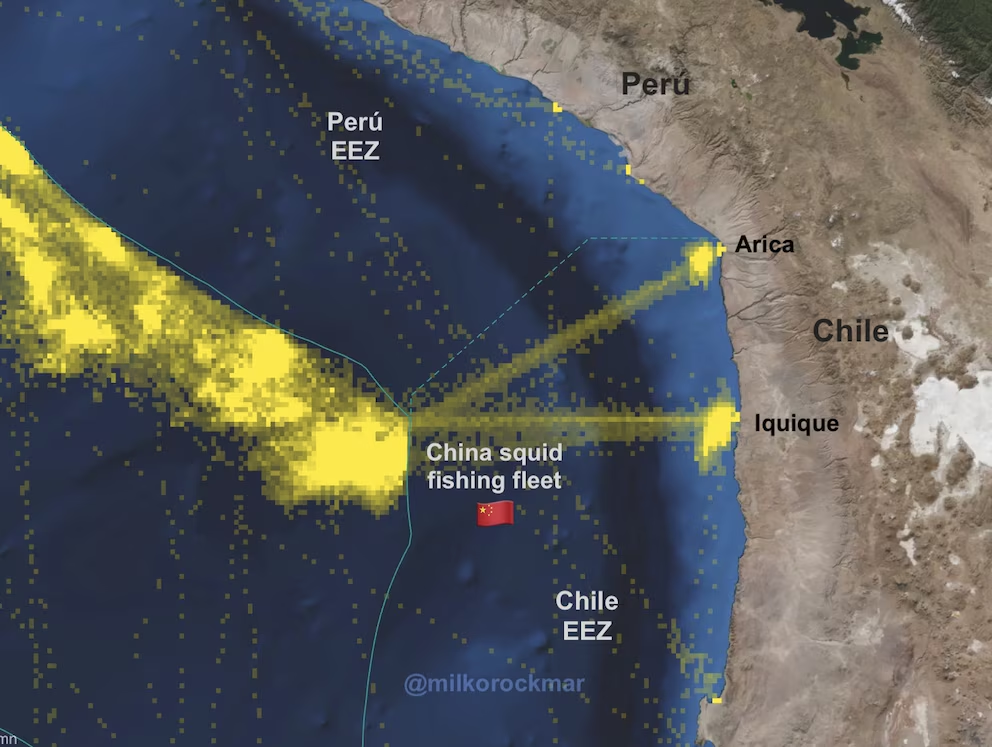

En este contexto, la irrupción de Chile como nuevo centro de apoyo logístico cambió el mapa. Desde mediados de 2024, los puertos del norte —principalmente Arica e Iquique— comenzaron a recibir barcos chinos con una frecuencia nunca antes registrada.

En el primer semestre del año, Chile pasó de cero ingresos en 2023 a más de dos decenas, mientras que Perú bajó de 61 a cero. Para los expertos, no se trata de un movimiento casual. “China solo utiliza puertos que no los controlen. Y por razones que aún no podemos explicar del todo, Chile comenzó a brindar apoyo logístico desde fines de 2024”, sostiene Schvartzman.

Los puertos de la zona norte de Chile son los nuevos hub para los pesqueros chinos. (Cortesía Milko Schvartzman)

La situación generó inquietud adicional porque entre los barcos que atracan en puertos chilenos hay embarcaciones sancionadas internacionalmente por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia a bordo, incluidos el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872.

Ambos pertenecen a armadores que han recibido sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y han sido relacionados con prácticas como el aleteo de tiburón. Para las comunidades pesqueras chilenas, la llegada de estas naves representa una competencia desigual: mientras ellas cumplen con rigurosas normas locales, la flota extranjera opera subsidiada, sin controles laborales y con trazabilidad prácticamente nula.

El giro logístico hacia Chile coincide, además, con otro debate sensible: su acercamiento tecnológico y de infraestructura estratégica con Pekín.

Meses antes de la llegada masiva de pesqueros, Infobae reveló que Chile impulsaba el proyecto de cable submarino Chile–China Express, un tendido entre sus costas y Hong Kong que ha sido manejado con niveles de opacidad poco habituales para obras de telecomunicaciones de impacto regional.

El proyecto generó alertas por los riesgos derivados de la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Nacional de China, normas que obligan a empresas y ciudadanos a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado chino incluso fuera del territorio, lo que expondría datos y tráfico regional a sistemas legales ajenos.

Según especialistas consultados por Infobae, ambas dinámicas, tanto la apertura portuaria y la expansión de infraestructura digital china, responden a una misma lógica estratégica.

China, explican, considera su seguridad alimentaria como un asunto central de política de Estado. “En las mesas de negociación con países latinoamericanos, China introduce todos los temas posibles que puedan facilitar el aseguramiento de recursos pesqueros, incluso aquellos que aparentemente no están vinculados a la pesca”, señalaron analistas de comercio y diplomacia. La conectividad digital, los puertos y la cooperación marítima forman parte de un ecosistema de negociación amplio que Pekín utiliza para consolidar su influencia en la región.

A la complejidad del escenario se suma la proliferación de barcos con bandera de conveniencia. Schvartzman advierte que en los últimos años comenzaron a operar en la región embarcaciones con pabellones de países sin tradición pesquera —como Camerún o Vanuatu— pero que en realidad son construidas, armadas y tripuladas desde China.

Una investigación suya reveló que varios de estos barcos nunca han estado en los países cuya bandera enarbolan. En enero de 2025, uno de ellos —el Xinrun 579— fue detectado realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. “Es un mecanismo utilizado para encubrir sus actividades y reducir la capacidad de control de los Estados ribereños”, explica el experto.

La trayectoria general señala un riesgo compartido para toda Sudamérica. La sobreexplotación del calamar gigante y otras especies esenciales para la economía regional coincide con el debilitamiento de los mecanismos multilaterales que deberían regular la pesca en alta mar.

La capacidad de rastreo de la actividad china sigue siendo limitada, tanto por la ausencia de dispositivos satelitales obligatorios como por la falta de cooperación de sus empresas en materia de transparencia. Las imágenes satelitales tomadas entre 2024 y 2025 muestran manchas de actividad cada vez más densas y desplazamientos intensivos hacia zonas de importancia ecológica, incluidas rutas cercanas a las aguas de Magallanes.

La evidencia muestra que la flota china no retrocede: simplemente se reorganiza. Montevideo quedó atrás. El Callao se cerró. Arica emerge como un nuevo punto crítico. Y la región enfrenta nuevamente el desafío de contener a una de las flotas más grandes, opacas y controvertidas del mundo.

Por Yalilé Loaiza-Infobae