Circula en las redes un pacifismo que no se vio durante los últimos ocho años, mientras el ejército ucraniano llevaba a cabo un genocidio en el Donbass, con bombardeos diarios y milicias neonazis -como el Batallón Azov- que asesinaban a mujeres, niños y ancianos.

Se entiende en parte este súbito, aunque tardío, sentimiento pacifista. En esos sangrientos 96 meses las agencias de noticias ignoraron el asunto, no informaron o lo hicieron a medias. Pero si uno se tomaba la molestia de buscar información, la encontraba. Claro, estábamos más ocupados opinando de elecciones presidenciales, rencillas internas, los premios Nobel, la pandemia, las vacunas, la inmortalidad del cangrejo...

El francés Jean Larteguy (1920-2011), voluntario en la Segunda Guerra Mundial, reportero de París Match, corresponsal de guerra en Indochina, Argelia, Corea y varios países africanos, y autor de novelas de éxito, creía -equivocadamente- que hay guerras justas e injustas.

La idea de "guerra justa" surge como un concepto teológico y político en la Edad Media, derivado de obras de Platón y Aristóteles, el Derecho Romano y escritos de San Agustín y Tomás de Aquino. Fueron la justificación de las Cruzadas cristianas en Tierra Santa. La idea también está contenida en el Corán como Yihad ("guerra santa", en la traducción al español) llevada adelante por los muyahidínes, combatientes que ejercen un "sacrificio espiritual de esfuerzo militar".

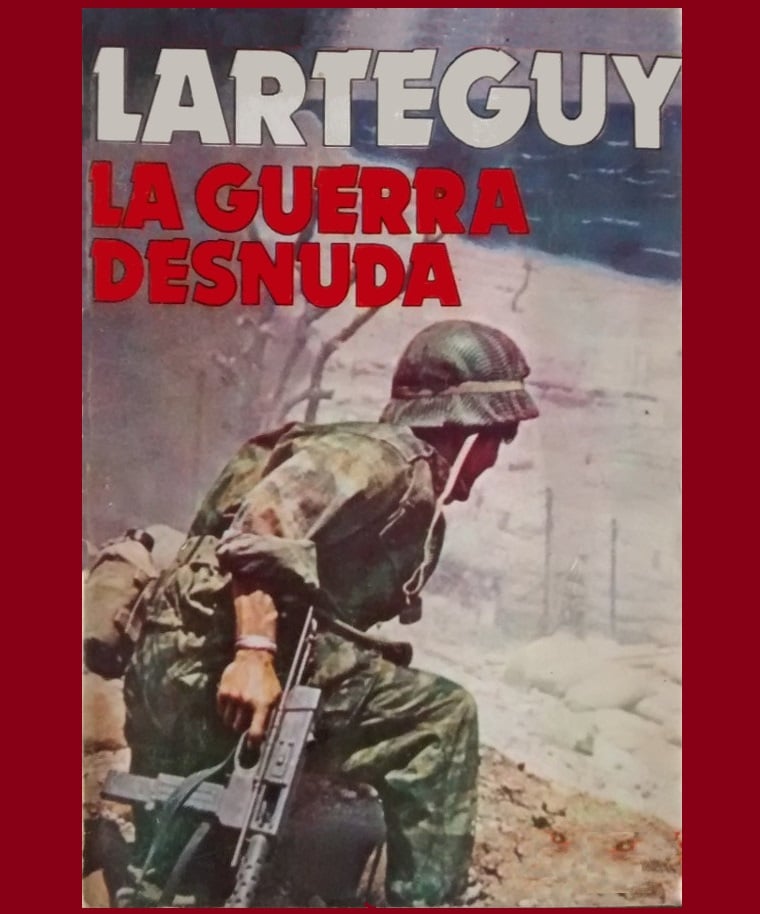

En su libro de memorias La Guerra Desnuda, publicado en 1978, Larteguy escribe: "La guerra es cataclismo y alud de puñales que el humano debe superar. Injusto o torpe es no reconocer el heroísmo que a veces puede cintilar entre el tumulto bélico. Pero los relámpagos heroicos o gloriosos en la contienda no justifican los tornados de odio y destrucción. Quizá, el guerrero sea quien mejor puede abogar por la paz. Y esto porque quien tembló entre las mandíbulas rojas de la guerra sabe que no se debe convocar al dragón destructor en cuyas escamas se agolpan medallas, cañones y masacres".

Entre 1979 y 1992 fui enviado y corresponsal en algunas zonas en conflicto. En esos trece años que se iniciaron con la caída del dictador Anastasio Somoza en Nicaragua y concluyeron en El Salvador cuando se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a doce años de guerra interna, tuve la oportunidad de cubrir la lucha de liberación en el ex Sáhara Español, el enfrentamiento Irak-Irán, la contienda civil en Líbano, la independencia de Belice y las guerrillas colombianas y guatemaltecas.

Esas experiencias fueron un privilegio del oficio y nunca estuve en peligro, salvo en mayo de 1986, cuando corrimos el riesgo de caer en una emboscada con el fotógrafo italiano que me acompañaba cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua. Y el recuerdo que conservo de América Central, Medio Oriente y el norte de África es el de unos cuantos cadáveres resecos esparcidos bajo el sol, prisioneros atemorizados, aldeas destruidas, cosechas incendiadas, tierra arrasada, víctimas de bombardeos que deambulaban con la mirada perdida, campesinos desplazados de sus hogares, niños huérfanos, madres aterrorizadas, deprimentes campos de refugiados...

Por eso, aunque disto mucho de creer en las "guerras justas" como Larteguy, creo que viene al caso una de sus resignadas conclusiones a la vejez: "No he hecho más que defender bastiones que se derrumbaban, asistir impotente y asqueado a la caída de ciudades podridas, de países que se abandonaban ante el enemigo. Llevo pegados a mi nariz esos olores de final de civilización, una mezcla de madera vieja quemada, de carroña, de coito y de mierda, que son ahora para mí los olores de la guerra".

Por Roberto Bardini