Regímenes que minan consensos con señales autoritarias pero se llaman democracias.

En el guion de Batman, el Caballero Oscuro, la última del personaje que ahora encarna Robert Pattinson, deja escucharse una sentencia en su voz, como un signo de los tiempos: “Piensan que me escondo en las tinieblas… yo soy las tinieblas”.

La ira, lo conflictuado, la incertidumbre, lo oscuro, lo opaco. El escepticismo social hecho arte (y política). Hecho masa también. La cultura como retrato de época, como manifiesto sociológico, retrata en estos tanques de contenido mundial un momento sombrío. Y violento. Donde incluso hasta los superhéroes se jactan de serlo.

En ese estado de cosas, afloran formas políticas que no son plenamente democráticas ni totalmente autoritarias. “Híbridas”, término que usó Terry Karl tempranamente. O como Manuel Garretón las llamó luego: “enclaves”, refiriéndose a ciertos elementos del régimen autoritario que persisten en el democrático. Esas modalidades que definen algún modo de autoritarismo competitivo o de competitividad con rasgos autoritarios, nombran regímenes políticos que realizan elecciones, pero no son democracias plenas, básicamente porque el régimen no cuenta con estándares mínimos convencionales para la democracia.

Existen muchos contrastes entre democracias, especialmente en sistemas que combinan elementos democráticos y no democráticos simultáneamente. Antes, Nicolás Maduro en Venezuela, ahora, Nayib Bukele en El Salvador son puntos de referencia en los extremos ideológicos. Pasa en gobiernos de izquierda y, como tendencia más reciente, pasa mucho en gobiernos de ultraderecha que han logrado convertir su política reaccionaria en algo contracultural. ¿Contracultural de qué? De la cultura democrática. De los consensos que dábamos por sobreentendidos:

- Tolerancia y diálogo para resolver conflictos.

- Pluralismo y diversidad para lograr la mejor convivencia posible.

- Estado de derecho para que la ley sea aplicada de manera justa y equitativa, empezando por las libertades civiles.

- Equilibrio de poderes para evitar la imposición asimétrica de alguno de ellos y un saludable ejercicio de contrapoder mutuo.

- Respeto por los derechos humanos, especialmente para garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y la igualdad de oportunidades.

- Transparencia y rendición de cuentas para que haya responsabilidad ante la ciudadanía.

- Y participación activa de la ciudadanía como fuente de legitimación, empezando con el sufragio y la chance de competitividad partidaria, así como el derecho a la protesta.

Estos principios, creíamos muchos, forman la base de sociedades representadas, más inclusivas y justas. Relativamente incuestionables para grandes mayorías. Pero hay democracias que son otra cosa y se han constituido en vidrieras donde algunos o varios de estos consensos –no necesariamente todos– tienden a desvanecerse. EE.UU., Italia, Argentina, El Salvador, Hungría han desdibujado algunos de ellos. Son casos visibles, pero no son necesariamente mayoría.

La democracia, con movimientos pendulares, ha tenido reacciones significativas a la falta de cultura democrática que esas vidrieras ostentan en no pocos contextos. Pasó recientemente en Gran Bretaña, Canadá y Australia. Antes en Brasil. Pasó en Francia. En Alemania, incluso el organismo de Inteligencia alemana acaba de clasificar al partido AfD como “organización de extrema derecha” demostrada, tras un informe de más de 1.000 páginas que detalla vulneraciones de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, lo que le genera un futuro incierto a esa organización.

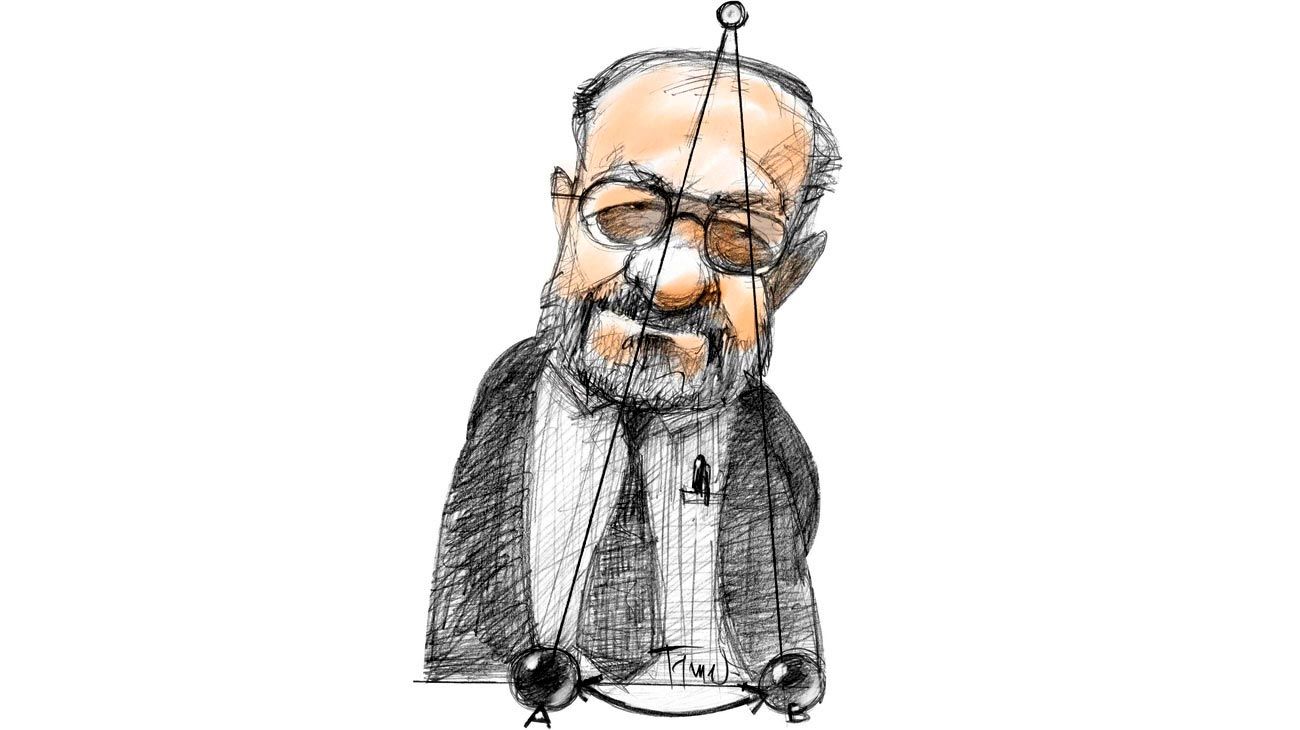

Umberto Eco presentó sus 14 señales del fascismo en su ensayo titulado El fascismo eterno, publicado en 1995. Arbitrariamente seleccionaré algunas que me parecen muy potentes, como alertas, como red flags que aparecen y conviven con nosotros cotidianamente:

- El culto de la acción por la acción, por lo que se desprecia la reflexión y el pensamiento crítico.

- La oposición sistemática a la crítica, por lo que se rechaza cualquier cuestionamiento o disidencia.

- La percepción de un enemigo interno y externo, creando la idea de una amenaza constante.

- El principio de guerra permanente, por el que se glorifica el conflicto como una necesidad.

- El elitismo y desprecio por los débiles, considerando a algunos grupos como superiores a otros.

- Machismo y control sobre la sexualidad, promoviendo una visión tradicional de género y familia.

- Control de la información y propaganda, manipulando los medios para difundir una única visión.

- Uso de un lenguaje empobrecido, por lo que se reduce el pensamiento crítico mediante frases simples y repetitivas.

Si le parecen frecuentes algunos de estos usos, debieran incomodarnos un poco. No porque todo gobierno que evidencie algunas de esas señales sea fascista –tampoco lo descarto–, sino porque esas señales, exageradas, hiperpresentes, erosionan a la democracia, y llámenle a eso con el nombre que más en gracia les quepa, pero democracia plena no es.

Aun así, como afirma Josep Maria Colomer, el balance global puede ser moderadamente positivo ya que algunos regímenes democráticos están siendo desafiados, pero el número de países democráticos continúa tan alto como hace 25 años y abarca a la mitad de la población mundial. También a la mayoría en América Latina, aun con sus convulsiones internas.

En tiempos de desencantos y de líderes que azuzan a sus seguidores contra la paz y a favor del odio resquebrajando la cohesión social; donde el escepticismo posibilita que opciones políticas otrora impensables accedan al poder como un castigo de lo viejo y lo existente desde moralidades y novedosas formas de mesianismos; todavía hay mucha esperanza para que esa grisura tenga límites y, en muchos casos, se disipe. No porque lo viejo era mejor, sino para que lo nuevo lo sea. Democráticamente hablando al menos.

Umberto Ecco. | Pablo Temes

Por Mario Riorda-Perfil